その行為、危険にて (短編小説)

注意

この話では フランソワーズはガサツで

ジョーは軟弱です

彼女の これをするときの主義で部屋の空調は機能しておらず、

1年で一番暑い盛りの 容赦ない熱気の中で

二人はからだを寄せ合っていた。

身に着けたシャツは汗を吸って重く湿り、

肌に玉となったしずくは それぞれがくっつきあって落ち、床に点々としみを作っている。

普段のエレガントでお嬢様然とした彼女からは想像出来ない乱暴さで 脚はソファに引っ掛けられ、はみ出した足指は、身体の動きとは別に小刻みに震える。

豪華な、古いソファは

わずかな彼女の動きにも反応して、軋みを響かせていた。

年代を感じさせるものの、よく手入れされた床に落ちた二人の影は

同じ動きを繰り返している。

凪の時間らしい。

屋外の風の音も、エアコンのうなりもない

静かな空間に、二人の吐息と ソファのきしみだけが永遠のひとときを刻んでいた。

わずかな痛みと 満たされつつある歓喜が彼女の肌にほんのりとした桃色の影を落とした。

「おね・・・がい、ジョー。もう少し・・・もう少しだけ・・」

いつもより赤みのさした唇から かすれた懇願が漏れる。

唇の動きの影響で 形よいあごのとがりから透明な汗が玉となって転がり落ちた。

優しい顔立ちの青年は、 一瞬、困ったような表情を浮かべたが、しなやかなうなじに

頬擦りして彼女の願いを聞き入れた。

輝く黄金の糸と 柔らかな亜麻色が 絡まり合って光る。

力を込めると、

彼女は甘やかな吐息を漏らし、汗でべっとりと髪が張り付いたおとがいをそらした。

夏の強烈な幾重にも茂った木立をくぐり抜け、ほのかに黄色と緑の円を描きながら

大きな窓から差し込んでくる。

情熱的なかがやきを残しながらも 優しく室内を彩るそれらは 重なって

ゆっくりと揺れる影を床に映し出していた。

彼女の大腿に触れているジョー手のひらは じっとりと汗ばんできた。

滑らないよう つい力を込めると、

フランソワーズは的確に反応し、

細く長く息を吐きながら、潤んだ瞳は中空に舞う透明な天女を見つめているように漂った。

不安げだった青年も

その危うい美しさに暫し見とれる。

無造作に留められ、首筋に貼り付いた髪も、肩甲骨からすっきりと延びる首のラインも

華奢で繊細であると同時に しなやかな芯を秘めた不思議な美しさを醸し出していた。

自らの欲望をむさぼっているはずの今でさえ、彼女の身体も

緩やかに動く筋肉の流れ一つ一つ

すべて美しかった。

何度目かの吐息の後、再び彼女は恋人に乞うた。

「もっと・・・して・・・」

滴り落ちる汗が 床板に新たなシミを作る。

「フランソワーズ・・・」

亜麻色の髪の青年は 今度は不安を隠そうとしなかった。

「もう・・・僕はこれ以上・・・できない。

フランソワーズ、・・・いって・・・いい?」

不思議な均衡をたもった静かな部屋に 小さな亀裂が入った。

「おねがい・・・もう少しなの。 もう少し、いて・・・」

「フランソワーズ・・・」

恋人の懇願から逃れようと瞳をそらした。

「でも 僕は・・・君を傷つけそうで・・・」

「大丈夫・・・私は・・・何ともないから」

フランソワーズは精一杯の笑顔を見せたが、彼の不安は消えない。

亜麻色の柔らかい髪を撫でて抱きしめ、安心させてあげたかったが、いま彼女の両手は自由に動かせる状態ではなかった。

せめてもと 頬をすり寄せると、二人の汗が重なり合って、また床にしたたりおちる。

――― 本当に・・・大丈夫なのに・・・

――― 私のことを思ってくれてるのなら、

もっと手荒に・して・・・くれてもいいのに・・・

彼女を大切に扱うのは 彼の優しさからだとわかってるけど、現実よりも弱々しい存在とされていることに、わずかないらだちがつのる。

そんな心のさざ波を

彼女が苦痛を隠しているのではないかと、ジョーは受け取り、更にいたわった。

ああ、こんなにも愛しているのに・・・

愛し合っているのに、どうして私たちは噛み合ないのだろう。

長い月日を一緒に過ごしながらも、いつも最後に残るジレンマに苦しんでいるのは

ジョーもフランソワーズも同じだった。

切なくもそれが二人の運命かもしれないと 思うと、

汗にしみた目がさらに潤んでしまう。

「ほんとうよ・・・本当に大丈夫なの。 なぜ信じてくれないの?」

必死で食い下がる彼女の視線を避けて、ジョーは目を伏せた。

日本人は まっすぐに目を見て話さない人が多い。

決して嘘をついているわけではなく、悪気があるわけでもなく、

そういう文化なのだと、

視線で相手を射抜くヨーロッパ文化とはちがうのだと

わかってはいたけど、

こんな時、ジョーに真剣な視線を受け止めてもらえない時は いい知れぬいらだちと悲しみがわき上がってくる。

「お願い・・・」

女性の真摯な願いを、悪びれなく かつ最悪の言い方で返すのは男の常である。

「でも・・・博士が・・・」

心のさざ波は そのひとことで強風に煽られた。

「博士?! ジョー、なぜ そこで博士が出てくるの?

私よりも博士の言うことを信じるの?」

「博士だけじゃない。 僕も、心配なんだ。

もう、これ以上は・・・、君を傷つけそうで・・・・」

したくない・・・・のね?

「ジョー・・・」

じわりと緑色の瞳がうるんで、

「わたしが・・・どんな想いであなたに頼んでると思うの?

フランソワーズの涙にジョーはたじろいだ。

仲間を背後に守りながら敵と対峙する彼からは想像もできない。

「でも、もう、今日は君も僕も 限界だと思うんだ・・・その、みんなもそろそろ帰ってくるし・・・」

「ひどい・・・ひどいわ、ジョー」

両手の自由を奪われたまま エメラルド色の瞳から透明なしずくがぬぐわれることなく 転がり落ちた。

ジョーは 彼女の彼女のからだを支えたままの姿勢で、唇を噛んだ。

傷つけたくない、そのいっしんなのに

いつもその心に嘘はないのに また彼女を泣かせてしまった。。。

ふたりとも 自分の信じるものと 目の前の想い人に真剣で、

うまく相手に伝えられる言葉を選べず、

グレートの芝居がかった台詞を借りれば

ただ

若すぎるのだった。

そして 若さ故の未熟さと動揺はあらゆるトラブルに直結する。

ふたりは普段は怠るはずのない周囲への警戒を すっかり忘れていたのだから。

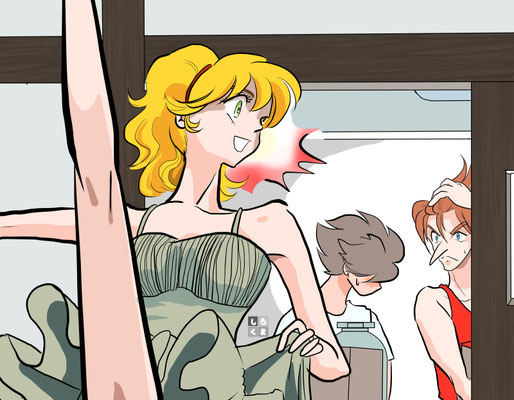

「またやってるのかい?」

扉が半分開いて、あきれ顔でのぞくピュンマの声に ジョーは飛び上がり、

逆にフランソワーズは 目を細め

まだ涙にぬれている瞳から剣呑とも言える光を放った。

買い出しに出ていた仲間の どやどやと足音が続き、

「ただいま」とか「エアコン、つけてないのか?」などと

威勢のいい声が広い屋敷に満ちて 一気に時は動きはじめていた。

二人だけの葛藤と 甘やかな時間は終わりを告げた。

ピュンマは一目でその場の状況を理解したようだ。

「フランソワーズ、ギルモア博士からあんなにとめられてるのに。」

バレリーナ特有の

思わず目を奪われる 白い胸元も

レオタードからすんなり伸びた脚も 知的な黒人青年の冷静さを失わせるものではなかった。

「自分の骨格と トレーニングの限界くらい頭に入っているわ」

むっとした表情を隠しもせず フランソワーズは返した 。

普段はそれなりに理性的で、仲間の助言にも耳を貸す彼女だが

ことバレエになると、自分の信念を絶対に曲げないのは

仲間全員が身にしみている。

ゆえに今回も ためらいながらもジョーは彼女のストレッチを

手伝わされるはめになったのだ。

「そうは言ってもね、 君たちバレリーナの 無茶は常識では考えられないからね。

今度は何をジョーに頼んだの?

二つ折りになるから背中を踏みつけてくれとでも言ったのかい?

それとも邪魔な筋を二三本引きちぎってくれと頼んだの?」

床にひざをついたまま ジョーはとんでもないと手を振って

全力で否定した。

仲間内で一番のインテリで、

イワンのように天才ではないが 整頓された思考回路を持つピュンマは

唯一の女性メンバーのフランソワーズにも平等で、

ジョーやグレートのように笑って負けてくれることはない。

「ちょっと・・・スプリッツの補助をしてもらってただけよ。

たまには念入りにストレッチしておかなきゃ次の舞台は踏めないわ。」

「努力はなにものにも代え難い宝だけどね。」

「この間も 関節を破損しそうになって博士にしかられたじゃないか。

生身だったら 君は一生車いすだよ。」

「バレエのやりすぎで立てなくなった人なんて聞いた事がないわ。

成長期を過ぎたら人間のからだは切っても折れても じきに治るのよ。」

骨が成長している時期に 無理な練習でゆがめてしまうのは絶対にいけないが、

大人になってベースが出来上がれば

多少破損してももとに戻る・・・

———いったい誰が彼女に教え込んだんだ?

このトンデモ理論を固く信じているため

ときどき 拷問としか言いようのないトレーニングを自らに課して

仲間を驚愕に落としいれるのだ。

「まぁ、だいたいは どうにかなってるけどね・・・」

ピュンマはため息一つついて

「博士や僕らが 心配する気持ちはわかるだろ?

それでも 君はやめないし、これからも無茶をするだろうから、

せめて博士にはおとなしく叱られてあげてよね。」

事情を察して ギルモア博士が駆け込んできた。

大鼻を真っ赤に染め、小さいが丸い目をさらに剥き、

興奮したインコそっくりになっている。

「フランソワーズ!」

ひっくり返った声が さらに鳥っぽく高く響いた。

「あれほど言ったのにまた!

関節には可動域というものがあって・・・

ええい・・・・ジョーもジョーじゃ!

留めるどころか いっしょになってムチャをさせるなんて!」

———今日のお説教は 少しばかり長引きそうだ。

フランソワーズは ややうんざりとした表情で、

逆にジョーは 苦役からようやく解き放たれてほっとした顔で

床から立ち上がったのだった。

おしまい

無理なストレッチはやめましょう

という小説でした。